相続人(故人)に連絡を取るための手紙|例文・ポイント・注意点

被相続人が遺言書を遺すことなく相続が開始すると、相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。

相続人全員が普段から連絡を取り合っているような仲であれば、互いに連絡を取り合って遺産分割協議を行うことができるでしょう。しかし、被相続人の前妻の子や甥・姪など面識のない方や疎遠な方が相続人になる場合には、遺産分割協議を始める前にその方と連絡を取らなければなりません。

疎遠になっている相続人や面識のない相続人に相続手続きについて案内するには、どのような方法があるのでしょうか。また、連絡を取るための手紙はどのような文面にすればよいのでしょうか。

今回は、疎遠な相続人や、面識のない相続人と連絡をとるための通知方法や、通知するための手紙の内容などについて例文を挙げて解説します。

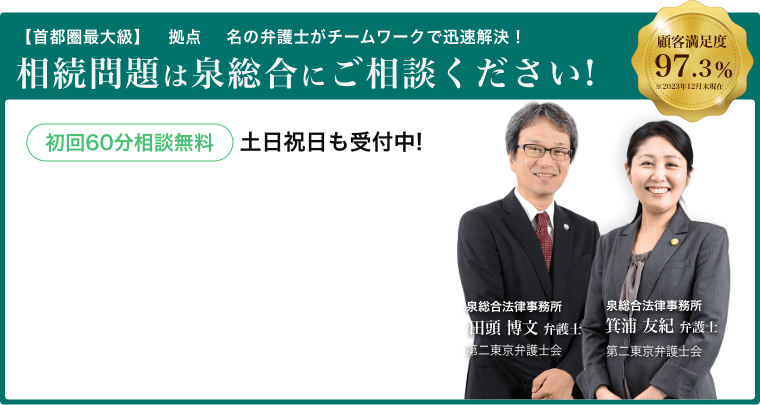

1.相続人の範囲について

疎遠な相続人や面識のない相続人に連絡を取るとしても、前提としてその方が相続人に該当するのかどうかを判断しなければなりません。

そこで、相続が開始した場合には、どの範囲の親族が相続人になるのかを解説します。

(1) 法定相続人について

相続が開始した場合の相続人の範囲については、民法で以下のように規定されています。

- 配偶者

- 子どもおよびその代襲相続人(第1順位)

- 両親などの直系尊属(第2順位)

- 兄弟姉妹およびその代襲相続人(第3順位)

被相続人に配偶者がいる場合には、常に相続人となりますが、それ以外の人については、先順位の相続人がいない場合に限って相続人になります。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の子どもおよびその代襲相続人、両親などの直系尊属がいない場合に限って相続人になります。

こうしたことから、被相続人が認知した子どもや、前の配偶者との子ども、甥や姪にあたる被相続人の兄弟姉妹の子どもが相続人となる場合には、面識がなかったり、疎遠であったりすることが想定されます。

(2) 遺産分割協議では相続人全員の同意が必要

遺産分割協議は、上記の法定相続人全員が参加したうえで、遺産の分け方について相続人全員が同意することで成立します。

そのため、面識がない・疎遠だという理由で、相続人のうち1人でも欠いた状態で遺産分割協議をすると、他の相続人全員が合意をしていたとしても、その遺産分割協議は無効となってしまうため、遺産分割をやり直さなければなりません。

このように、遺産分割協議は、面識がない相続人や、疎遠となっている相続人も必ず含めて行わなければならず、まずはその相続人と連絡を取る必要があるのです。

2.面識がない相続人や疎遠な相続人に連絡を取る手段

面識がない相続人や疎遠になっている相続人の連絡先は知らないのが通常です。

そのような場合には、以下のような手段で連絡を取ることになります。

(1) 相続人の調査

被相続人が亡くなると、電話やメールなどを利用して親族に訃報を知らせるのが一般的です。

しかし、面識がない相続人の場合には、電話番号やメールアドレスを把握していないため、それらの手段を利用することはできません。

面識がない相続人がSNSを利用している場合には、SNS経由でメッセージを送るという方法を考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし、別人であるという可能性や、突然面識のない方からメッセージが来ても警戒されるリスクがあるので控えた方がよいでしょう。

このようなケースでは、面識がない相続人の「住所」を調べるという方法が一般的な手段です。

「住所がわからない相手の住所をどうやって調べるの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、「戸籍の附票」を取得することによって、住所を確認することができます。

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本とともに保管されている書類のことをいい、戸籍が作られてから現在までの住所が記録されている書類です。

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取得し、そこから派生して面識がない相続人の戸籍謄本も取得します。

戸籍謄本に記載されている本籍地がわかれば、本籍地の市区町村役場において戸籍の附票を請求することができます。

(2) 面識のない相続人や疎遠な相続人へ手紙を書く

面識のない相続人や疎遠な相続人に対しては、まず、手紙を書くことで連絡を取るようにしましょう。

戸籍の附票を取得することによって相手の住所を把握しても、いきなり相手の自宅を訪ねるということは控えましょう。

いきなり面識のない人や疎遠人が自宅に訪ねてくると相手も警戒してしまい、その後の遺産分割協議にも悪影響が及ぶ可能性もあります。

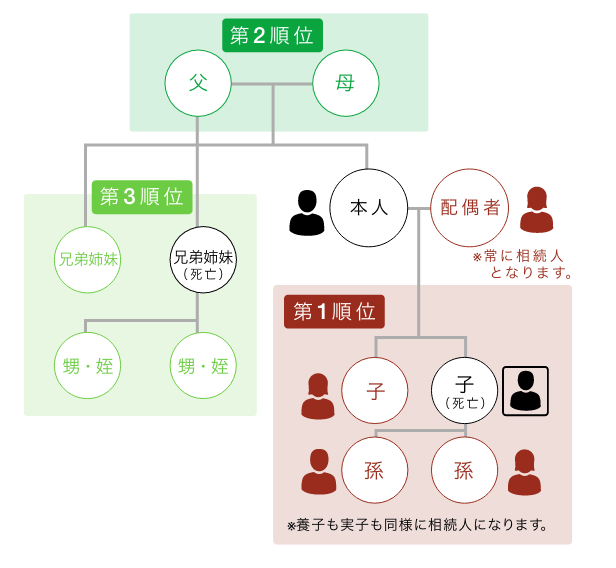

3.面識のない相続人や疎遠な相続人への手紙の例文

面識のない相続人や疎遠な相続人に手紙を送る場合は、その内容を慎重に考える必要があります。

内容に問題があり相手に不信感や警戒心を抱かれてしまうと、その後スムーズな話し合いが困難になってしまいます。

(1) 手紙に書くべき事項

面識のない相続人や疎遠な相続人に送る手紙には、以下の事項を記載するとよいでしょう。

自分が誰であるのか

まずは、自分が誰であるのかを明らかにするために、名前や被相続人との続柄を記載します。

突然知らない人や疎遠な人から手紙が届くと警戒されてしまいます。自分の身分を明らかにすることが大切です。

被相続人が亡くなったことおよびその日時

被相続人が亡くなったということだけでなく、その日時についてもしっかりと記載します。相続放棄や相続税の申告をする際には、期限があります。そのため、それら期限を相手に知らせるだけでも重要な情報となります。

また、面識のない相続人であっても被相続人とは親しくしていた、という可能性もあります。単に亡くなったということだけではなく、亡くなった経緯や状況などについても差し支えない範囲で記載するとよいでしょう。

手紙を出すことになった経緯

被相続人が亡くなり相続が開始したこと、相続の手続きを進めていくためには協力が必要になることなど手紙を出した経緯について詳しく説明をします。

最初の手紙でいきなり遺産分割について触れると、警戒されてしまう可能性もあります。手紙を出すことになった経緯の説明に留めておくのがよいでしょう。

住所を知った経緯

面識のない人や疎遠な人からいきなり手紙が届くと「どうやって住所を知ったのだろう?」と不安になる方もいます。

そのため、相続人調査のために戸籍を取得したこと、戸籍の附票によって住所を知ったということを説明すると相手も安心するはずです。

返信期限

手紙の内容で相手の返事を求める内容が含まれる場合には、いつまでに回答をして欲しいという期限を設けるようにしましょう。明確な期限が設けられていないと、面倒だからという理由で後回しにされてしまい、なかなか返事をもらうことができないことがあります。

相続放棄や相続税の申告期限が迫っているという場合には、そのことも伝えて早めに回答をしてもらえるようにお願いするとよいでしょう。

連絡先の記載

電話やメールでのやり取りを希望する場合には、差出人の電話番号やメールアドレスを記載します。

(2) 面識のない相続人や疎遠な相続人への手紙の例文

面識のない相続人や疎遠な相続人に、今後の相続手続きを案内するための例文をご紹介します。

4.面識のない相続人や疎遠な相続人に連絡を取った際によくある質問(FAQ)

-

手紙を出したけど返信がなく無視された場合はどうすればいい?

手紙に返信がなく無視されている場合には、電話番号が分かっていれば電話をしてみる、把握した住所に訪問してみるといった方法が考えられますが、連絡が取れた際にはなぜ返信をしないのか、その理由を知る必要があります。

単に届いた手紙を放置していただけのケースであれば、真摯に説明することで理解を得られるでしょう。相続争いに巻き込まれたくないといった理由から無視しているのであれば、相続放棄を勧めることで解決することもあります。

しかし、どうしてもその相続人の協力が得られない場合には、遺産分割調停を申し立てる必要があります。確かに遺産分割調停は、相続人自身であっても対応できない手続きではありません。

ただし、この場合には、当該相続人が調停に出席しないことから、審判へと移行する可能性も考えられます。こうしたケースでは、早めに弁護士に相談しておくことで、適切に対応することができます。

-

音信不通の相続人がいる場合にはどうすればいい?

調査を尽くしても行方がわからない音信不通の相続人がいることがあります。

その場合にとれる対策には、次の3つがあります。- 家庭裁判所に不在者管理人を選任してもらう

- 家庭裁判所に失踪宣告をしてもらう

- 公示送達による遺産分割審判を行う

いずれも裁判所での手続きとなるため、一度弁護士に相談することをお勧めします。

5.相続人の調査や遺産分割協議は弁護士へ相談を

面識のない相続人や疎遠な相続人がいる場合には、上記のように手紙を送ることによって連絡を取ることができる可能性があります。しかし、場合によっては手紙を送ったのに連絡がこない、連絡が来たものの遺産の分け方で揉めてしまう事態が生じる可能性もあります。

共同相続人に面識のない方や疎遠な方が含まれている場合には、通常の相続手続きに比べてトラブルになる可能性が高くなるため、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士に相談することで、相続人調査や面識のない相続人との協議をすべて任せることができます。

ご自身で手続きを進めていくことに少しでも不安がある場合には、どうぞ弁護士にご相談ください。