寄与分とは|対象になる人や認められる要件を解説

生前に被相続人の介護や身の回りの世話などをしていた相続人としては、被相続人の相続にあたっては、他の相続人よりも多くの財産を貰いたいと考えるものです。

民法には、このような相続人の貢献を評価する制度として「寄与分」があります。相続が起きたときには、この寄与分を請求することで、その他の相続人よりも多くの遺産を獲得することができる場合があります。

しかし、寄与分は、単に被相続人と同居して身の回りの世話をしていただけでは請求できません。寄与分を請求するためには、法律上の要件を満たす必要があり、相続人間で争いが生じることも珍しくありません。そのため、寄与分についての正確な理解をしておくことが重要となります。

今回は、寄与分とはどういう制度なのかについて、対象になる人や認められる要件などをわかりやすく解説します。

1.寄与分とはどういう制度か?

そもそも、寄与分とはどういう制度なのでしょうか。以下では、まず寄与分に関する基本的な事項についてご説明します。

(1) 寄与分とは

寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持または増加に関して、一定の貢献をした相続人がいるときに、その相続人の貢献度に応じて取得できる遺産をプラスする制度です。

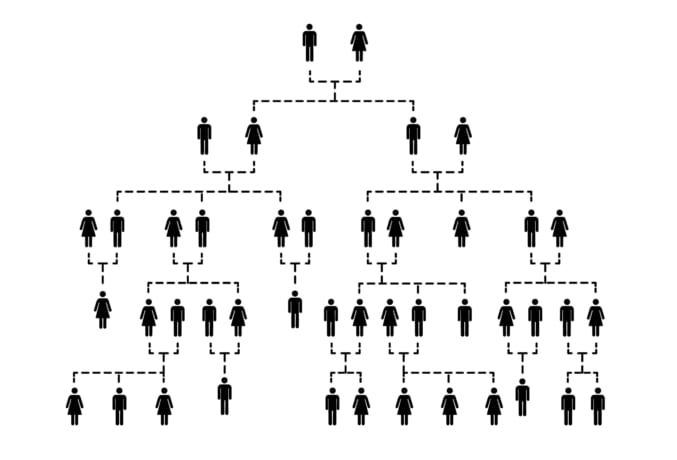

寄与行為をした相続人の相続分を、何らの寄与もしていない他の相続人と同等に扱ってしまうと、共同相続人間に不公平が生じてしまいます。そこで、このような相続人間の不公平を是正し、共同相続人間の実質的な公平を実現するものが寄与分制度です。

たとえば、相続人が兄と弟の二人だった場合に、弟だけが、被相続人である父親を自宅で長年介護してきたにも関わらず、法定相続分どおり遺産を分けたとすると、長年介護をしてきた弟の苦労は一切報われないことになってしまいます。

こうしたケースで兄弟姉妹間の争いになることは少なくありません。

しかし、寄与分の制度を利用することで、弟が兄より多くの財産を貰うことができ、結果として共同相続人間の公平が図られることになります。

(2) 寄与分が認められる人

被相続人の生前に財産の維持または増加に貢献をすれば、常に寄与分が認められるというわけではありません。

民法では、寄与分を受けることができる人を「共同相続人」と規定していますので(民法904の2第1項)、その相続で実際に相続人となる人に限定されます。

例えば、後順位の法定相続人(子がいるときの親や、親がいるときの兄弟姉妹など)には寄与分は認められません。

また、相続人以外の人が被相続人の財産の維持または増加に多大な貢献をしたとしても、寄与分を請求するということはできません(親族については特別寄与料の請求という制度があります。民法1050条1項)。

相続欠格、相続人廃除、相続放棄などによって相続権を失った、または相続人ではなかったとみなされる人も、共同相続人ではありませんので、寄与分を請求することはできません。

(3) 寄与分に時効はあるのか

民法の条文上、相続人が寄与分の制度を利用できる期間を定めた時効はありません。また、遺産分割請求権が時効により消滅することがないことから、寄与分も消滅時効にかからないとする学説が有力です。

ただし、寄与分は、遺産分割協議により主張することが前提となっているため、寄与分があると思われる相続人は、遺産分割協議内で主張する必要があります。

(4)特別受益との違い

寄与分と同様に、遺産分割協議で争いの火種となりやすいものに、特別受益があります。

特別受益とは、被相続人から相続人にたいして行われた遺贈や贈与のことをいいます。被相続人が行った相続人の事業への資金提供や婚姻のための持参金などがこれに該当し、寄与分と同じく相続人に対する遺贈・贈与が対象となります。

寄与分との大きな違いは、特別受益がある場合には、被相続人の遺産が減少するために、特別受益の額を遺産の額に持ち戻して相続分を算出することです(民法第903条第1項)。

特別寄与料について詳しくは、次の記事を是非ご一読ください。

[参考記事]

特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説

[参考記事]

特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説

2.寄与分が認められる要件

相続人に対する寄与分が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

(1) 「特別の寄与」と評価できること

寄与行為が「特別の寄与」と評価できる場合とは、その行為が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献があったことをいいます。

たとえば、夫婦間の協力・扶助義務、親族間の扶養義務の範囲内の行為については、家族という身分関係上、通常期待される程度の貢献であるため、特別の寄与ではありません。

特別の寄与といえるかどうかは、寄与行為の特別性、無償性、継続性、専従性などを総合的に考慮して判断していきます。

(2) 財産の維持または増加があること

相続人が一定の行為をすることによって、被相続人の財産の減少を防げたことや、財産を増やすことができたということが必要になります。

これについては「3.寄与分が認められる5つのパターン」でご説明します。

(3) 財産の維持または増加との因果関係があること

寄与分として評価されるのは、被相続人の財産の維持または増加につながった行為のみです。

そのため、頻繁に被相続人の見舞いに行ったことや話し相手を務めたなどの精神的な満足を与えたに過ぎない行為は、対象外です。精神的な援助についても含めてしまうと、その金銭的な評価が困難になり、逆に公平を害するおそれがあるからです。

なお、被相続人の財産の減少があったとしても、財産の減少範囲が抑えられたような場合には、財産の維持があったといえ、寄与分が認められることもあります。

3.寄与分が認められる5つのパターン

寄与行為が「特別の寄与」と評価できるケースとして、一般的に以下の5つの類型に分類することができます。

(1) 事業従事型

これは、被相続人が個人事業としてお店を経営していた場合や農業を営んでいた場合に、その事業などの手伝いを相続人がしてきたような場合です。家事従事型とも呼ばれます。

このケースでは、通常であれば人を雇ってやるような仕事を長い間、無償またはそれと同視できる程著しく低い給料で行っていたかがポイントになります。

たとえば、会社が休みの日に被相続人の家業の手伝いをしていただけでは、通常期待できる程度の行為にすぎないため対象外となります。明確な定めはありませんが、特別な寄与によって遺産の維持管理に貢献をしたという要件を考えると、3年くらいは事業に従事していたことが必要になるでしょう。

(2) 金銭等出資型

これは、被相続人に対し、開業資金や借金返済のために金銭的援助をしたり、事業のために土地を提供するなどした場合をいいます。

このケースでは、出資した金額や内容などを総合して判断することになりますが、子どもが親に対して生活費として小遣い程度の援助をしただけでは該当しません。自宅のリフォーム資金を援助するなどある程度高額な援助が必要となります。

なお、出資の効果が相続開始の時点で残っていることが必要となります。

(3) 療養看護型

これは、病気や高齢によって看護や介護が必要な被相続人の療養看護に従事することによって寄与することをいいます。

療養看護によって、被相続人の財産が増えることはありませんので、被相続人の財産の減少を抑えて維持した場合に寄与が認められることになります。

在宅介護でヘルパーを利用していたとしても、その費用を相続人自身が支出していたときには、特別の寄与と評価できる場合があります。ただし、何らかの対価を受け取っていたという場合には、特別の寄与と認められにくくなります。

たとえば、被相続人の収入や資産によって寄与の主張をする相続人が生活をしていたという場合には、認められない傾向にあります。

また、通常の仕事をしながら被相続人の自宅に通って介護をしていた場合も特別の寄与とは認められにくいです。

(4) 扶養型

これは、相続人が被相続人に対し、生活費の援助を相当程度するなどして被相続人の財産の維持に多大に貢献したような場合をいいます。

このケースには、被相続人を自宅に引き取って面倒を看る場合や、被相続人に対して生活費を援助する場合などが考えられます。

もっとも、夫婦には相互扶助義務があり、親族間にも扶養義務がありますので、生活費の援助が扶養型といえる事例はそこまで多くはありません。相続人の一人だけが、長期間被相続人の生活を援助していたような場合が該当するといえるでしょう。

(5) 財産管理型

これは、被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与することをいいます。被相続人が所有する不動産を管理する場合、特に賃貸借契約に関する管理が多いと思われます。

具体的には、被相続人に代わって、家賃の回収、賃借人への立ち退き交渉、アパートの修繕費用の負担などをしたような場合が該当するといえるでしょう。

なお、被相続人の資産を運用した結果として被相続人の財産が増えたとしても、原則として寄与分とは認められません。

資産運用には常にリスクが伴うため、偶然そのときリターン(被相続人の財産の増加)が大きかったことを考慮することは都合が良すぎる、ということです。株式及び投資信託については審判例でも以下の通り述べられています。

大阪家裁平成19年2月26日審判

株式,投資信託による資産運用には利益の可能性とともに,常に損失のリスクを伴う。しかるに,一部の相続人が被相続人の資産を運用した場合,その損失によるリスクは負担せずに,たまたま利益の生じた場合には寄与と主張することは,いわば自己に都合の良い面だけをつまみ食い的に主張するものであり,そのような利益に寄与分を認めることが相続人間の衡平に資するとは,一般的にはいいがたい。

4.遺産分割における寄与分の計算

寄与分があるときは、いったん遺産全体から寄与分額を控除し、その残額について遺産分割を行います。この控除した後の遺産を「みなし相続財産」と言います(なお、相続税の場面でもみなし相続財産という単語を使いますが、異なる概念です)。

そして、このみなし相続財産を基準に遺産分割が行われます。

最後に、控除した寄与分額を寄与者の相続分に上乗せします。

具体例

遺産額:5,500万円

相続人:長男A、次男B

寄与分額:次男Bに500万円

上記の例で仮に法定相続分に従ったとすると、次のような計算になります。

みなし相続財産の算出:5,500万円-寄与分500万円=5,000万円

長男Aの相続分:5,000万円×2分の1=2,500万円

次男Bの相続分:5,000万円×2分の1+寄与分500万円=3,000万円

一見すると簡単そうに見えますが、この例で500万円としたこの寄与分額が、「実際にいくらになるか」は、非常に難しい問題です。

遺産分割における寄与分の計算については、実務上は、上記の類型ごとに一定の計算式に従って算出した金額に対して、裁量的な割合で調整するという手法がとられています。

類型ごとの詳細な計算や寄与分の上限については、以下の記事で解説していますのでご覧ください。

[参考記事]

寄与分が認められるケースと寄与の状況別計算方法

[参考記事]

寄与分が認められるケースと寄与の状況別計算方法

5.寄与分と遺留分の関係について

改正された民法第904条の2第3項の条文上でも、「寄与分は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」として寄与分の上限を規定するのみで、寄与分の算定時に遺留分を侵害してはならないとはしていません。

したがって、遺贈の価額に触れない範囲であれば、遺留分を侵害しても寄与分の請求は可能であると解釈することができます。

しかし、際限なく寄与分が制限なく遺留分を侵害することを認めてしまうと、遺留分権利者の利益を害することになってしまうことがあります。そこで、裁判所が、その利害の調整を図ることになります。

東京高等裁判所は、寄与分が遺留分によって当然には制限されないことを認めたうえで、次のように判示して、遺留分を大きく侵害した寄与分を見直すよう一審の判決を差戻す決定をしました。

東京高裁平成3年12月24日 決定

確かに、寄与分については法文の上で上限の定めがないが、だからといって、これを定めるにあたって他の相続人の遺留分を考慮しなくてよいということにはならない。むしろ、先に述べたような理由から、寄与分を定めるにあたっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである。

6.まとめ

寄与分の制度は、相続人間の実質的衡平を図ろうとする制度です。寄与分は、相続人の正当な権利ですので、被相続人の財産の維持または増加に貢献した実績のある相続人は、他の相続人に対して、しっかりと主張していくべきです。

もっとも、寄与分が問題となる事案は、特別の寄与にあたるかどうかや寄与分の金額の算定にあたって他の相続人との間でトラブルになりやすい事案ですので、専門家である弁護士のサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。

寄与分が関わる相続でお悩みの方は、ぜひ泉総合法律事務所までご相談ください。