相続放棄照会書の意味と回答書の書き方

被相続人に多額の借金があると、相続人は相続放棄を選択することも多いでしょう。

相続放棄の手続きは、裁判所に相続放棄の申述をすれば終わりというわけではなく、その後、裁判所から届く「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」の内容を踏まえて、相続放棄の申述についての質問事項に回答しなければなりません。

万が一不適切な回答をしてしまうと、相続放棄の申述に重大な影響を与える可能性があります。

今回は、相続放棄照会書の意味と回答書の書き方について、わかりやすく解説します。

1.「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」とは?

相続放棄の申述をした後、家庭裁判所から「相続放棄照会書」および「相続放棄回答書」が送られてきます。これらはどのような書類なのでしょうか。

以下では、相続放棄の流れとこれらの書類について説明します。

(1) 相続放棄の流れ

相続放棄は、一般的に以下のような流れで進んでいきます。

①相続放棄の申述

相続放棄を行おうとする相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続放棄の申述書と添付書類を添えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

限定承認(相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすること。民法922条)と異なり、相続放棄の申述は、各相続人が単独で行うことができます。

②相続放棄の申述に関する照会

相続放棄の申述後、家庭裁判所から申述人に対して、相続放棄の申述に関する照会が行われます。これについて詳しくは後述します。

③相続放棄の申述に関する回答

相続放棄の申述後、家庭裁判所から相続放棄の申述に関する回答を求められます。これについても詳しくは後述します。

④相続放棄の申述の受理

相続放棄の申述に関する回答を提出後、特に問題がなければ相続放棄の申述が受理され、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行されます。

(2) 「相続放棄照会書」とは

相続放棄照会書とは、相続放棄の申述後に家庭裁判所から申述人に対して送られてくる照会書のことをいいます。

相続放棄は、被相続人の有していた一切の権利義務を放棄するという重大な手続きであるため、相続放棄の申述が受理された後はそれを撤回することができません。

そのため、相続放棄の申述が申述人本人の意思によってなされたものであるかどうかを確認するために、相続放棄照会書は、申述人に対して、申述人名義で相続放棄の申述があったことを知らせるとともに、後述する相続放棄回答書の記載方法を案内する書類になります。

(3) 「相続放棄回答書」とは

相続放棄回答書とは、相続放棄照会書が送付されてくるときに一緒に送付される回答書のことをいいます。

上記のとおり、相続放棄では、相続放棄の申述人の意思によって申述がなされたかどうかが重要となり、申述人の意思を確認するために、申述人は裁判所からの照会事項に回答する必要があります。

相続放棄回答書には、裁判所からの照会事項が記載されており、申述人はそれに対する回答を記載して、裁判所に対して返送することになります。

相続放棄回答書では、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるかどうかだけでなく、相続放棄が熟慮期間内になされたものであるかどうか、単純承認に該当する事由が存在するかどうかを確認するものでもあります。

そのため、相続放棄回答書は、裁判所が相続放棄の申述を受理するかどうかを判断するにあたって重要な書類となり、回答にあたっては十分に注意が必要になります。

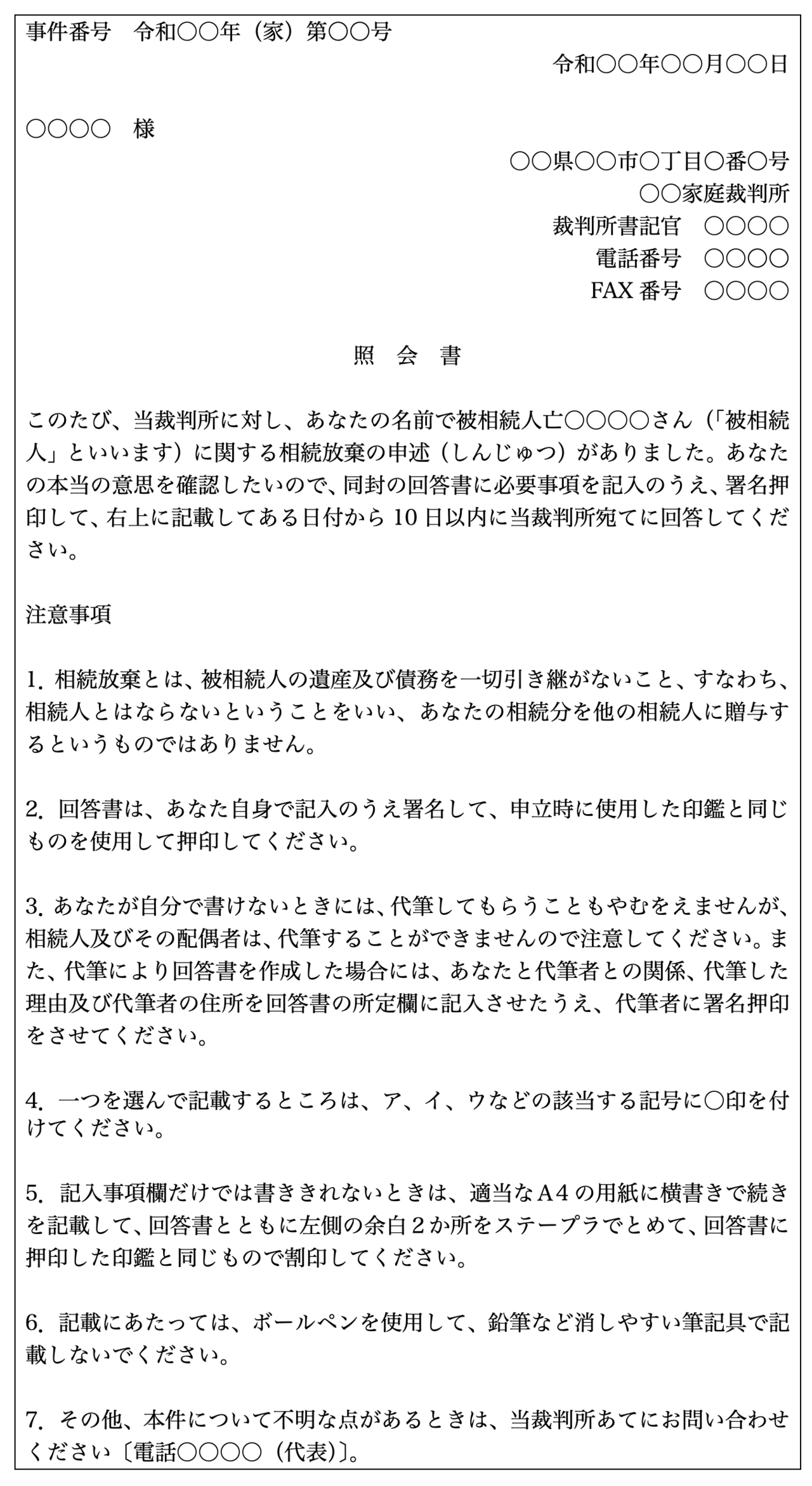

2.相続放棄照会書の文例

相続放棄照会書の内容は、裁判所によって多少異なってはいますが、以下は一般的な相続放棄照会書のサンプルです。

3.相続放棄回答書の書き方

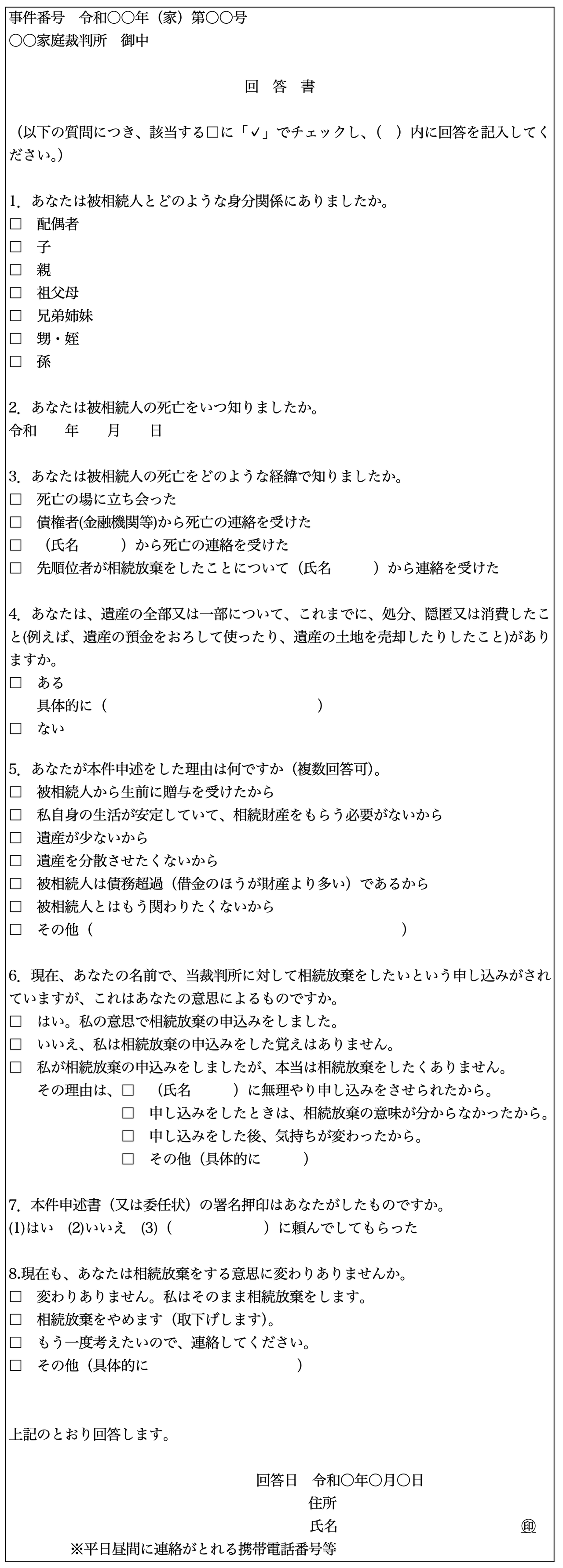

相続放棄回答書の内容も、裁判所によって多少異なっていますが、以下は一般的な相続放棄回答書のサンプルです。

回答書に記載されている主な質問は、次の通りです。

- あなたと被相続人はどのような身分関係にありましたか?

- あなたが被相続人の死亡を知ったのはいつですか?

- どのような経緯で被相続人の死亡を知りましたか?

- あなたは、遺産を処分・隠匿、消費してしまったありしたことがありますか?

- あなたが相続放棄の申述をした理由は何ですか?

- 相続放棄の申述は、あなたの意思ですか?

相続開始から3ヶ月を超えて相続放棄の申述を行うと、回答書にはその理由を問う質問が追加されます。

(1) 質問には正直に答える

上記の質問内容からからお分かりの通り、回答書を書く自体ことは、さほど難しい作業ではありません。ただし、回答書の質問には、正直に答えてください。

例えば、「あなたは、遺産を処分・隠匿、消費してしまったありしたことがありますか?」といった質問に「はい」と答えると、相続放棄の申述は受理されません。

だからといって嘘を書いてはいけません。万一、債権者などが相続放棄について訴訟により異議申し立てをすると、裁判所には相続放棄回答書が保管されているため、嘘を記載していたことが明るみなり、相続放棄が無効になってしまう可能性があります。

(2)相続開始から3ヶ月を経過して相続放棄の申述をした場合

相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の申述を行わなかった場合には、「あなたは、被相続人が死亡したり先順位の相続人の相続放棄が受理されたりした日から3か月以上経過して相続放棄の申述をしていますが、これまで相続放棄の申述をしなかった理由を具体的に書いてください。」といった質問が追加されることがあります。

相続放棄の申述期限は、あくまで「自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」であり、「相続開始から3ヶ月以内」ではありません。もっとも、家庭裁判所は、「相続開始を知った日」を知る術がないため、確認するためにこの質問を追加するのです。

そのため、ご自分がどのような経緯でいつ被相続人が亡くなったのかを知ったかを記載します。さらに、手紙やメールなどで被相続人が亡くなったことを知ったのであれば、これらを回答書に添付するといいでしょう。

弁護士などの専門家に相続放棄の手続きを依頼すると、なぜ相続開始から3ヶ月を経過した後に相続放棄の申述をしたのか、事情説明書を添付してもらうことも可能です。

(3)相続放棄回答書には相続放棄申述書と同じ印鑑で押印する

相続放棄回答書は、最後に申述人が署名・押印する箇所があります。

回答書には、申述人本人が署名し、相続放棄申述書に使用したものと同じ印鑑で押印します(回答書に注意事項として記載されていることが通常です)。

4.相続放棄照会書・回答書についてのよくある質問(FAQ)

-

相続放棄照会書が送られて来ない場合はどうすればいいの?

相続放棄照会書は、申述書を家庭裁判所に提出してから1週間から10日程度で届きます。しかし、届かないこともあります。

相続放棄照会書が届かないのは、裁判所がこのプロセスを省略しているからです。照会のプロセスが省略されている場合には、相続放棄申述受理通知書が代わりに届き、相続放棄手続きは終了します。

-

相続放棄の手続きは、弁護士に依頼するとすべて行ってくれるの?

相続放棄の申述をするには、3か月という熟慮期間内に、相続放棄をするかどうかを決めて、必要書類を収集して裁判所に申立てをしなければなりません(民法915条1項)。

被相続人が亡くなると、葬儀や法要などで時間をとられてしまい、相続放棄の手続きを進める余裕がないということもあります。

また、限られた時間内では被相続人の相続財産調査が十分に行えないこともありますが、相続放棄の申述が受理された場合には、後日多額の資産が発見されたとしても相続放棄を撤回するということはできません。そのため、相続放棄をするべきかどうかは慎重に判断する必要があるといえます。

このように相続人自身が限られた時間内に相続放棄をするかどうかを適切に判断するのは難しいこともありますので、相続放棄の手続きは、専門家である弁護士に任せてしまうのが安心だといえます。

弁護士であれば、適切に相続財産調査を行い、相続放棄をすべきか否かを判断することが可能です。期限内に相続財産調査が終わらない可能性があるときには、相続放棄の期間の伸長の申立てをするなどして対応することもできます。

相続放棄が受理されるかどうかは、その後の生活に重大な影響を与える事柄ですので、専門家である弁護士のサポートを受けながら進めていくとよいでしょう。

5.まとめ

相続放棄回答を作成すること自体は難しいものではありません。しかし、万が一不適切な回答をしてしまった場合には、相続放棄の申述が受理されない可能性があります。

そのため、相続放棄照会書が届いた場合にも、すぐに弁護士に相談に行くようにしましょう。

弁護士に相談をすることによって、相続放棄回答書の記載方法について法的に問題がないようにアドバイスをしてもらうことができます。