遺言執行者の職務の終了タイミングと報告について

遺言執行者に就任した方は、民法の規定に沿って、遺言執行者としての事務を処理する必要があります。

遺言執行者はやるべきことが多いため、その職務にはなかなか終わりが見えないかもしれません。

しかし、順を追って民法の規定を整理すれば、遺言執行者としてやるべきことは見えてきます。

遺言執行者の方は、最後の完了報告や精算などの事後処理も含めて、円滑に遺言執行者としての職務を完了できるように努めてください。

この記事では、遺言執行者の職務の流れと併せて、遺言執行者の職務が終了するタイミングや、完了報告のフォーマットなどについて解説します。

1.遺言執行者とは?

遺言執行者とは、相続人のために、遺言の内容を実現するための職務を執行する者をいいます。

遺言執行者がいれば、遺言執行に関する窓口が一本化され、財産の承継などに関する手続きを円滑に行うことができます。

特に相続人が多数の場合や、相続財産が大規模な場合などには、遺言執行者を設置して遺産承継のお話し合いについて交通整理をする必要性が高いといえるでしょう。

なお、遺言執行者には、未成年者または破産者でない限り(民法1009条)、遺言などに基づいて指定されれば誰でも就任することができます。

[参考記事]

遺言執行者とは|相続人と同一でもいい?権限やできないことは?

[参考記事]

遺言執行者とは|相続人と同一でもいい?権限やできないことは?

2.遺言執行者の就任〜職務完了まで

遺言執行者に関する民法のルールは、2019年7月1日施行の改正相続法によって、いっそう詳細な内容にアップデートされました。

遺言執行者に就任した方は、民法の遺言執行者に関するルールを正しく理解して、漏れのないように職務を執行しましょう。

[参考記事]

民法改正|遺言執行者の権限を強化するルール変更の内容は?

[参考記事]

民法改正|遺言執行者の権限を強化するルール変更の内容は?

以下では、遺言執行者の職務の大まかな流れにつき、民法の規定に沿って解説します。

(1) 就任の承諾・職務の開始

遺言執行者は、以下のいずれかのパターンによって指定されます。

- 遺言による指定(民法1006条1項)

- 遺言により指定の委託を受けた者による指定(同条2項)

- 利害関係人の請求に基づく、家庭裁判所による指定(民法1010条)

この遺言執行者の指定には、遺言執行者として指定された人の同意がありません。

したがって、遺言執行者として指定された人は、遺言執行者への就任を承諾するかどうかを自由に選択できます。

なお、遺言執行者への就任を承諾した場合、直ちにその職務を開始しなければなりません(民法1007条1項)。

(2) 相続人を確定する

遺言執行者の職務としてまず行うべきは、相続人の確定作業です。

具体的には、遺言者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得して、相続権を有する家族・親族が誰であるかを確認します。

遺言執行者は、相続人のために職務を行う存在なので、この相続人の確定作業はきわめて重要です。

(3) 遺言の内容を相続人に通知する

相続人が確定されたら、遺言執行者は全相続人に対して、遺言の内容を通知しなければなりません(民法1007条2項)。

この遺言内容の通知は、遺言執行者の職務開始後「遅滞なく」行うべきものとされています。

そのため、戸籍の取得などによって相続人を迅速に確定し、相続人に対して遺言内容の通知を発送できる状況を整えることが大切です。

(4) 相続財産の調査・相続財産の目録の作成

次に遺言執行者は、遺言の対象となっている相続財産の調査を行い、そのリストに当たる相続財産の目録を作成します(民法1011条1項)。

この相続財産の目録は、相続人の請求がある場合には、相続人立会いの下で作成し、または公証人に作成させなければなりません(同条2項)。

相続財産の目録を作成する際には、各財産が特定できるような記載をすることが大切です。

(例)

土地:所在地、地番、地目、地積

建物:所在地、家屋番号、種類、構造、床面積

預貯金:金融機関名、支店名、種別、口座番号

有価証券:発行会社名(銘柄)、証券会社名、支店名、種別、数量

また、各財産について、相続開始時点での評価額も記載しておきましょう。

なお、被相続人の財産であっても遺言の対象となっていない財産については、相続財産の目録に含める必要はありません。

遺言執行者の職務は、あくまでも遺言の内容を実現することにあり、遺言の対象外である事項について対応する必要はないからです。

また、大抵の遺言には、例えば「すべての財産は甲に相続させる。」または「その余の財産は甲に相続させる。」などの文言を入れて、被相続人の財産すべてを遺言の対象とするケースがほとんどですので、そのような文言がない場合、注意すべきことであります。

作成が完了した相続財産の目録は、全相続人に対して交付する必要があります(民法1011条1項)。

(5) 遺言の内容に従って、遺産を処分・移転する

相続財産の目録によって、遺言の対象となっているすべての相続財産が確定されたら、実際に遺言の内容に従い、遺産の処分や名義変更などを行います。

具体的に想定される遺言執行者の事務としては、以下のものが挙げられます。

- 預貯金の移管、解約、払い戻し

- 株式その他の有価証券の移管、名義変更、処分

- 不動産の所有権移転登記手続き

- 自動車の登録名義変更手続き

- 遺言によって売却すべき旨の指示がある財産の売却、代金の分配 など

遺言執行者が、その権限内において、遺言執行者であることを示してした上記の各行為は、相続人に対して直接その効力を生じます(民法1015条)。

また、遺言執行者が上記の各行為をするに当たって、相続人は遺言執行者の行為を妨げることができません(民法1013条1項、違反した場合は無効(同条2項))。

(6) 相続人に対して経過・結果を報告する

遺言執行者が上記のすべての職務を完了した場合、相続人に対して遅滞なく、その経過及び結果を報告しなければなりません(民法1012条3項、645条)。

その際、遺言執行者は全相続人に対して「職務完了報告書」を提出するのが一般的です。

職務完了報告書の文例については、後で紹介します。

(7) 受取物の引渡し・費用精算など

最後に、遺言執行者と相続人の間で、以下の精算等を行います。

①受取物の引渡し等

遺言執行者は、事務処理の過程で受け取った金銭その他の物を、相続人に引き渡します(民法1012条3項、646条1項)。

また遺言執行者が、相続人のために自己の名で取得した権利がある場合には、その権利を相続人に移転しなければなりません(同条2項)。

なお、遺言執行者が相続人に引き渡すべき金銭等を自己のために消費した場合には、利息と遅延損害金を付して相続人に支払う必要があります(民法1012条3項、647条)。

②費用等の償還請求等

遺言執行者は、事務処理の過程で必要費を支出した場合には、相続人に対して、実費に利息を付して償還するように請求できます(民法1012条3項、650条1項)。

また、遺言執行者が事務処理のために必要な債務を負担した場合には、相続人に当該債務を代わりに支払うよう請求することが可能です(同条2項)。

さらに、遺言執行者が事務処理の過程で過失なく損害を受けた場合には、相続人に対して、当該損害の賠償を請求できます(同条3項)

③報酬の精算

遺言執行者は、遺言で定められた金額の報酬を、事務処理の対価として相続人から受け取ることができます。

なお、遺言の中で遺言執行者の報酬が定められていない場合には、家庭裁判所に対して、報酬額を定めるように申し立てることが可能です(民法1018条1項)。

上記の精算等が完了すれば、遺言執行者の職務はすべて終了となります。

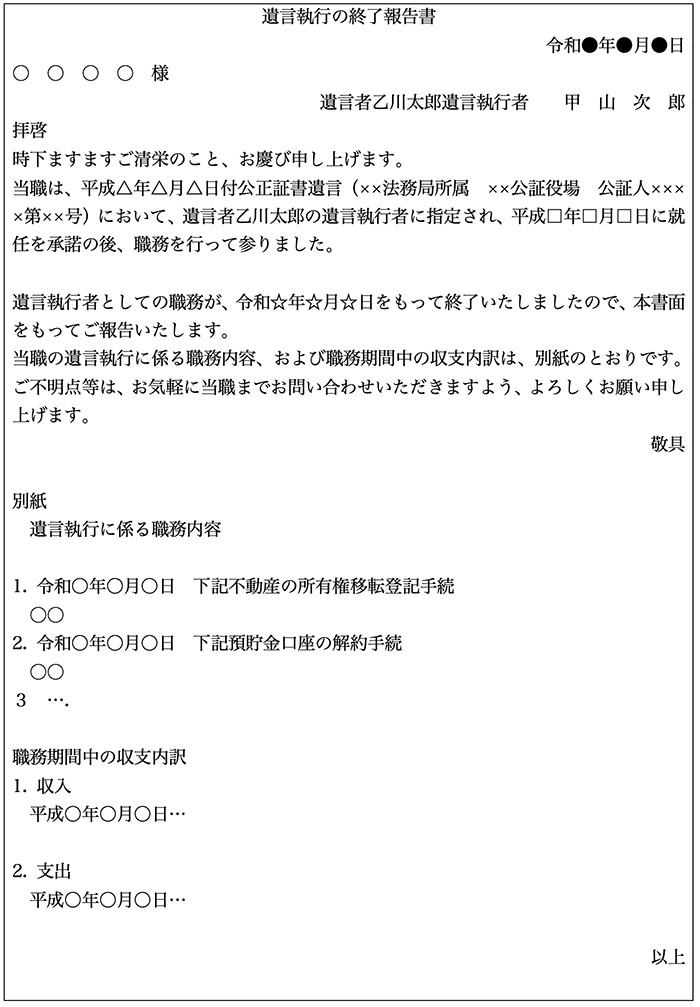

3.遺言執行者の職務完了報告書の文例

遺言執行者は、職務の終了後遅滞なく、相続人に対してその経過及び結果を報告する必要があります。

その際に作成する職務完了報告書には、おおむね以下の事項を盛り込んでおけば良いでしょう。

- 遺言執行者の職務が完了したこと

- 遺言執行の内容

- 職務執行中の収支

以下にサンプルを掲載しますので、相続人に対する完了報告を行う際の参考としてください。

4.遺言執行者の事務処理に関するご不明点は弁護士に相談を

遺言執行者の職務は多岐にわたり、面倒な手続きも数多く含まれています。

相続人の確定・相続財産の調査や相続財産目録の作成、実際の財産移転手続きなどは、不慣れな方にとってはかなりストレスの溜まる作業です。

しかもその作業量から長期にわたる可能性もあり、おひとりですべての作業を行うのは難しかもしれません。

弁護士にご相談いただければ、遺言執行者が職務を遂行するにあたって留意すべき点をアドバイスするとともに、必要に応じて実際の作業を代行して、遺言執行者の方のご負担を軽減いたします。

遺言執行者の事務処理に関して、ご不明点やご不安な点がある場合には、お早めに弁護士までご相談ください。